縁(えにし)

服飾文化研究会は本年創立五十周年の大きな節目の年を迎えました。調査研究室もこの記念の年に相応しく展示のタイトルを寿(ことほぎ)誕・育・縁・悠として十二月に展示公開を開催いたします。

人がこの世に生を受け、生涯を閉じるまで、さまざまに人生を送ってまいります。日本人の折々の知恵に触れながら、人生を【誕・育・縁・悠】の四つに大別し

縁【えにし 親元から離れ、就職、結婚による縁戚関係が結ばれる】

四季の展示は四月~六月迄は誕・育をご覧いただきました。この世に生まれ、育くまれ成長しました。今回は縁(えにし)にまつわる文様を選び出しました。学生生活を修了し就職、いよいよ世の中に出て、社会の荒浪の中でご縁もうまれていきます。やがては生涯の伴侶となる人とめぐり会いゴールイン。結婚による縁戚関係がますます広がってまいります。

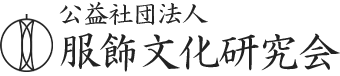

檜扇と鼓 縮緬 長着

縁は結ぶもの。吉祥結びや飾り結びが古くから伝わる日本の紐文化は、慶事には欠かせません。五色の飾り紐が付けられた檜扇文や、調べ緒とよばれる紐を優美にあしらった花鼓文は礼装の振袖などに好まれました。

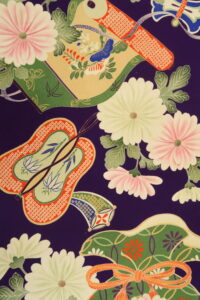

瑞禽嘉木(ずいきんかぼく) 縮緬 長着

めでたい動物と植物の取り合わせを瑞禽嘉木といいます。優れた王の時に出現する鳳凰が青桐の木に住み、竹の実を食べるという中国の故事にならった吉祥文様です。この他にも松に鶴、獅子に牡丹、紅葉に鹿などいくつもあります。

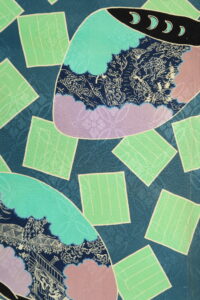

几帳と四季花 平絹 羽織

平安時代貴族の生活に色を添える几帳は部屋の仕切りや目隠しに使われました。優雅な印象のモチーフは振袖、婚礼衣装にも見られます。橘、牡丹、紅葉など四季折々の植物が添えられた雅で高貴な文様です。

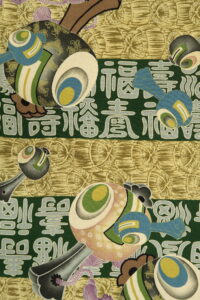

宝尽し 二越縮緬 長着

きものや帯などの模様として描かれる宝尽しは、様々な宝物を集めた縁起の良い吉祥文様で、主に慶事や祝い事に用いられます。福徳や繁栄を願う意味が込めれられており、着る人に幸運をもたらすといわれています。

立涌に宝尽し 羽二重 羽裏

立涌は有職文様の一つで吉祥文様です。立ち昇る様子から運気上昇のご利益があるとされています。分銅、筒守、打ち出の小槌、七宝輪違い、隠れ蓑、丁子の宝物を集めた宝尽しも吉祥文様です。

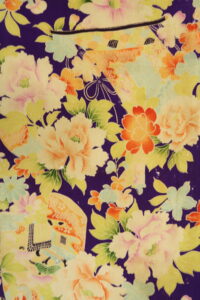

花薫る御所車 縮緬 長着

高貴な限られた人が使うことができた御所車は富や出世の象徴とされ、途切れず回り続ける車輪は永遠を意味し縁起が良い文様です。古(いにしえ)の貴人も縁(えにし)求めて花のような姫君のもとに通った事でしょう。

貝合わせ 綾織 羽裏

平安時代の朝廷遊びの「貝覆い」が原型とされる「貝合わせ」。複数の貝から一対になる貝を捜す遊びです。貝の内側には草花や波の丸が美しく描かれています。貝合わせ文は二枚貝で対の貝のみ、合うことから夫婦円満の象徴とされる吉祥文様です。

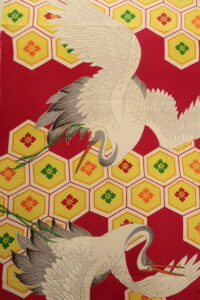

花菱亀甲に鶴 平絹 長襦袢

躑躅(つつじ)色地に黄檗(きはだ)色の花菱亀甲の、可愛らしい地に鶴を配した吉祥文様です。鶴は若々しく力強く羽をひろげ長寿に向け長い旅に飛び立つ様は、今にも羽音が聞こえて来るようです。

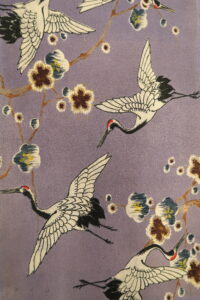

梅鶴(うめつる) 二越縮緬 羽織

寒中に百花の咲きがけで香り高い梅と空中をゆったり舞う鶴は優雅で気品あり、両方とも格調高い吉祥文様で婚礼衣装、訪問着などに描かれていますが定番は鶴亀、松竹梅、四君子などなので、この組み合わせは珍しいです。

組紐文に枝垂れ桜 紋綸子 長着

糸を何本も集めた束を二組以上使って交差させて編み上げた紐を組紐といいます。 日本には古くから〝結〟(ゆい)という文化があり困った時には近隣で助け合う相互扶助の制度がありました。結び目を作ることにより、結び合い縁(えにし)が深くなっていきます。

貝合わせに源氏香 紋縮緬 羽織

貝合わせ文には二枚貝の他の貝とはかみ合わない特性から、男女の永遠の契りを象徴する文様です。貝の内側に描かれた風景と源氏香、地紋の七宝紋には、永遠に続き、おめでたい物語の展開を連想させます。

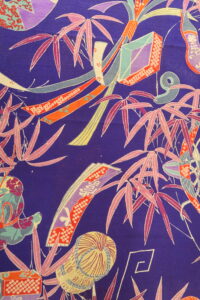

菊 孔雀 縮緬 振袖

孔雀は子孫繁栄と邪気を払う意味が込められ、女性の守護神とされています。吉祥文様の菊と三つ巴も配されて、成人式や婚礼の晴れやかな日の装いに相応しい、文様です。文様に込められた想いが伝わって来ます。

几帳 錦紗縮緬 長着

几帳は日本の伝統的な屏障具(へいしょうぐ)の一種で、部屋の間仕切りや目隠しとして使われています。T(ティー)字型の几に帷子(かたびら)と呼ばれる薄衣をかけて垂らしたもので、少し透けているのが特徴です。風情や雰囲気を楽しむことができるのも魅力的です。

桐に宝巻 綸子 長着

娘が生まれたら桐の木を植え、嫁入りの時に箪笥に、と子孫繁栄と幸福を表します。宝巻は知識を象徴する吉祥文様です。このきものはきっとすてきな縁に結ばれたお嬢さんを飾ったのでは、と想像がふくらみます。

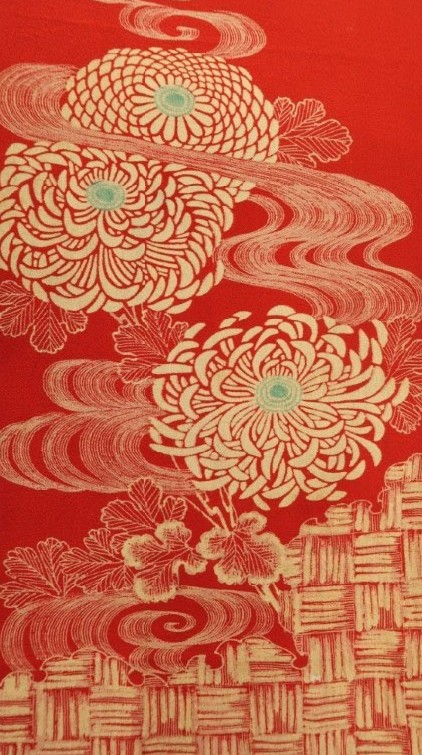

流水 菊 錦紗縮緬 長着

菊は奈良時代より薬草として中国より伝来、大正時代皇室儀制令により正式に紋章に制定されました。十六弁八重表菊型(やえおもてきくがた)流水に浮かべた菊水を飲むことで延命長寿と云われる、菊の花ビラが重なり華やかに描かれています。