服飾文化研究会は本年創立五十周年の大きな節目の年を迎えました。調査研究室もこの記念の年に相応しく展示のタイトルを寿(ことほぎ)誕・育・縁・悠として十二月に展示公開を開催いたします。 人がこの世に生を受け、生涯を閉じるまで …

服飾文化研究会は本年創立五十周年の大きな節目の年を迎えました。調査研究室もこの記念の年に相応しく展示のタイトルを寿(ことほぎ)誕・育・縁・悠として十二月に展示公開を開催いたします。 人がこの世に生を受け、生涯を閉じるまで …

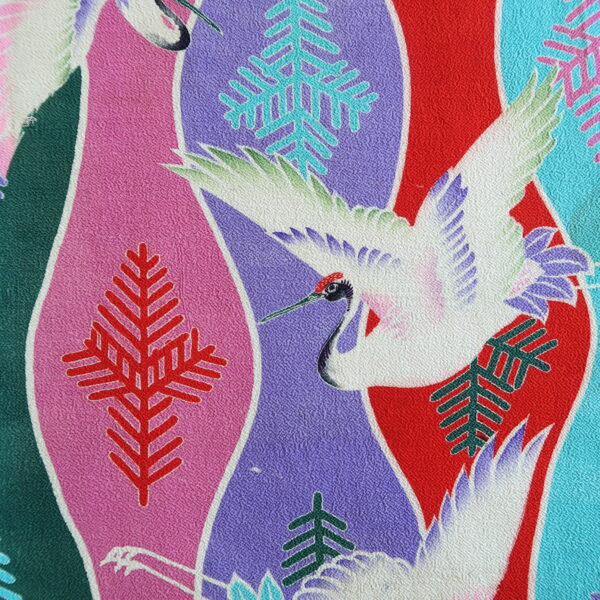

吉祥文様とは縁起の良いとされる祝意を表す伝統的な文様です。 繁栄や長寿延命(鶴亀)夫婦和合(鴛鴦おしどり)、また寿字文、福字文、禧字(きじ)文もそのひとつで禧はよろこび、幸いという意味です。 この度は創立五〇周年を迎える …

十二支は古代中国に始まり陰陽五行説と結びついた暦法に由来します。これは万物には陰と陽の二元の変化から成り、木・火・土・金・水の五元素によって変化するという思想です。 十二支の文字と動物の結びつきは明確ではありませんが中国 …

この春からの帯地の展示を再び同テーマで掛け替え、ご覧いただくことと致しました。 この度は、初めての試みとして帯地だけでなく調査研究室所蔵の季節感ある帯そのものを額入れして展示しています。 また、七月発行の会報誌服飾文化7 …

江戸時代までは帯地として特別に織られたものはなく、装飾用などに織られた生地や着尺地などを帯として仕立てて用いられていたようです。 現代においても帯地になる素材は数多くあり、帯にならない生地はないといっても良いくらいです。 …

新しい年を迎えました。年頭にあたり、お正月に相応しい松竹梅をテーマに展示いたしました。 松竹梅は「歳寒三友(さいかんさんゆう)」といわれ、代表的な吉祥文様です。 松は常盤(ときわ)の松、齢(よわい)といわれ、長寿延命の象 …

銘仙は養蚕農家が出荷できない不良繭や玉糸からひいた熨斗(のし)糸を使って自家用に織りあげた太織(ふとり・ふとおり)が始まりといわれます。緻密な織物であることから目千・目専(めせん)と呼ばれ、明治以降に銘仙と呼ばれるように …

絞り染は、インドの絞り染めの技術が中国大陸との交流や仏教の伝来などにより、わが国に渡来したといわれています。 奈良の正倉院に﨟纈(ろうけち・蝋染)、きょう纈(きょうけち・板締め)、とともに纐纈(こうけち・絞り染)の名で呼 …

桜の花は平安時代より愛好され、現代でも多くの人々は開花を心待ちし、お花見を楽しみます。 しかし、一説によりますと、サクラの名称のサは稲の神、クラは神の居る場所とし、サクラは神の宿る木の意であるといわれます。農耕民族の日本 …

去年(こぞ)、今年、除夜の鐘の最後のひとつを聞き、新しい年を迎えました。 本年の干支(えと)は卯(う )(兎)です。兎は元気に跳ねることから飛躍・向上の年といえます。 文様として兎が盛んに用いられるようになったのは桃山時 …

立秋を過ぎた頃より、空気も少しづつ変化して、いよいよ秋の訪れです。夜には虫の声が心地よく響き、移りゆく季節を感じます。 秋の野山に自生する草花は、きものの文様にも多く描かれています。 秋の七草もそのひとつ 「萩の花、尾花 …