豊かな自然とともにある日本。森羅万象のすべてが文様に活かされています。その中のひとつの水文は雲と同様に千変万化する姿がさまざまに文様化されています。水文といえば海や川などがあり、海の砂州を表わす川州文、海浜の松を表わす浜 …

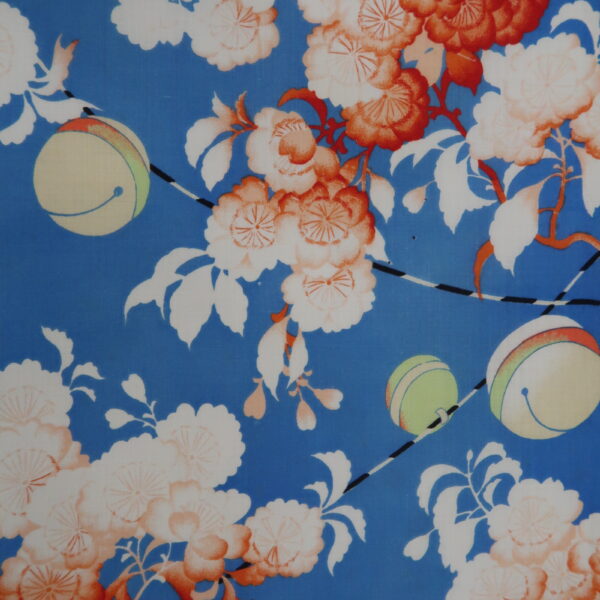

桜の花は日本を代表する花として平安時代のいにしえより、貴族をはじめとして人々に愛されてきました。 “花 ”と言えば梅を意味したものでしたが、それに代わる程でした。農耕民族である日本人にとって桜の花は農作業の時期を予告し、 …

半衿はいったいいつ頃から用いられるようになったのでしょうか。桃山時代の女性の風俗画に見られるように古くからあったとの記述があります。頭髪との関係もあり、さまざまな布を使いきもの衿の汚れを防ぐ目的もありました。 現在のよう …

扇、矢羽根、籠、楽器など、あらゆる道具類や生活用具などを文様化したものを器物文といいます。形が美しく、古くから、きものなどの文様に用いられ、季節の草花や雲取りや霞文などと合わせて多種多様にアレンジされています。 また、割 …

日本は春夏秋冬の変化に富み、季節の移ろいに添って自然と向き合ってきました。 そのような豊かな風土の中で人々は美意識を育んできたともいえるでしょう。 きものに描かれたさまざまな文様、模様も豊かな感性で表現されています。 こ …

五月五日は端午の節句です。 端午の節句に菖蒲や蓬(よもぎ)をつるし邪気を払う風習は平安時代に中国から伝わりました。 この風習から発展し、室内の不浄を払い邪気を避ける為につるしたのが薬玉です。 薬玉は魔除けとされ、種々の薬 …

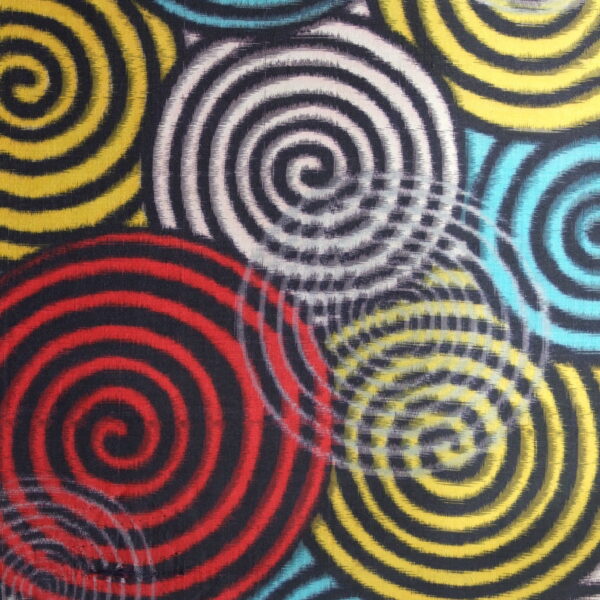

織り絣 経糸と緯糸のいずれか、またはその両方を所定の間隔に染め分けておき、布面に模様を織り出す技法を絣織といいます。色の染まった部分と染まらない部分とがかすれて見えるところから「かすり」の名がつけられました。十字、井桁、 …

猛暑の夏を過ごし、吹く風に“あら、もう秋かしら”と秋の気配に季節の移ろいを感じます。 こんな一文を見つけました。 「秋ハ夏ト同時ニ、ヤッテクルー」 太宰治 短編「ア、秋」より 夏の中に秋がこっそり隠れているのですが夏の暑 …

日本には美しい四季があり、万葉以来の文学にも日本の四季感は多様に表現されています。 そしてその四季の移り変わりとともに咲く花の美しさは心を和ませ、時としては癒してもくれます。 華やかな大輪の花、つつましくひかえ目の花、花 …

「松立てて 空ほのぼのと明くる門」(夏目漱石) 新しい年を迎える準備のひとつに家の戸口や門前に一対の門松(神様の降りる目印となり宿るところ)を立てて、歳神様を迎えます。 初夢は如何でしたか。一月は松が取れると鏡開き、正月 …

豊かな自然や四季に恵まれたこの地に、また秋が訪れました。 日本の春夏秋冬の各季節は二十四節気(立春・立夏・立秋・立冬など)があり、一年を通して細やかに季の変化を楽しみ生活の中に取りこんで年中行事もさまざまに歳時記としてい …

銘仙の原形(江戸後期)は屑繭や玉繭を用いた丈夫な太織物で目千・目専と呼ばれました。その頃は無地物、縞、格子柄などで渋みのある地味なものでした。 明治期に入り、ドイツから化学染料が輸入され、色彩も鮮やかになっていきます。産 …