四季の展示一覧へ

四季の展示「春から初夏へ 季節を彩る花」

日本には美しい四季があり、万葉以来の文学にも日本の四季感は多様に表現されています。

そしてその四季の移り変わりとともに咲く花の美しさは心を和ませ、時としては癒してもくれます。

華やかな大輪の花、つつましくひかえ目の花、花の色や形、芳香や佇まいもさまざまです。

今回は文様裂に描かれた美しい花々の競演をお楽しみ下さい。

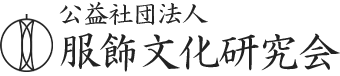

朧月(おぼろづき) 錦紗縮緬 長着

「春日なる三笠山に月もいでぬかも、佐紀山に咲ける桜の花の見ゆべく」古代には梅の人気に遅れをとっている桜でしたが万葉集にも詠まれています。濃き紫地に春がすみ、雪輪を月にみたてた風情ある模様です。

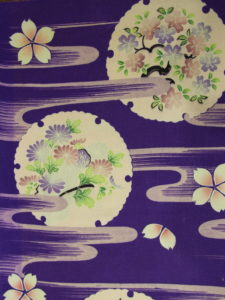

野の薊(あざみ) 二越縮緬 長着

綿毛のついた可愛らしい花をつけ、葉はギザギザの棘を持つアザミ。春から夏にかけ野に自生し、その若い芽は食用にも・・・

銀鼠色の地に鮮やかな紅色と黄蘗色の花が際立つ着物地です。

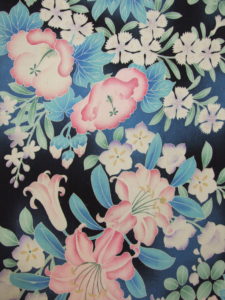

チューリップ 羽二重 羽裏

一幅の絵画を見る。薄い櫨色地。朱色で描かれたチューリップと自由曲線を組み合わせたアール・ヌーヴォー調の羽裏、単調な線は春のそよ風、動きを感じられます。抽象表現主義、“マーク・ロスコ”の絵のように。

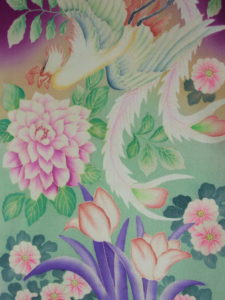

杜若(かきつばた) 二越縮緬 長着

鮮やかな花浅葱色の水辺に五月雨が静かに落ちるなか、凛として立つ杜若。その美しさは万葉集に詠まれ、また尾形光琳の屏風絵にも・・・古くからその魅力は人々に愛され続けています。

ひなげし 二越縮緬 長着

別名、虞美人草。中国歴史上の絶世の美女虞妃が由来。薄い和紙で作った様なしわのある花弁が風に揺れる姿が愛らしい花。優しい色づかいからは、花言葉の「いたわり」「思いやり」が感じられます。