今回は会報34号(平成13年12月)トップページの渡邉名誉会長のエッセイをお届けします。 銘仙といえば、私にも遠いなつかしい想い出がある。 小学校二年生のとき授業参観に母ではなく、どうしても若く美しい兄嫁に …

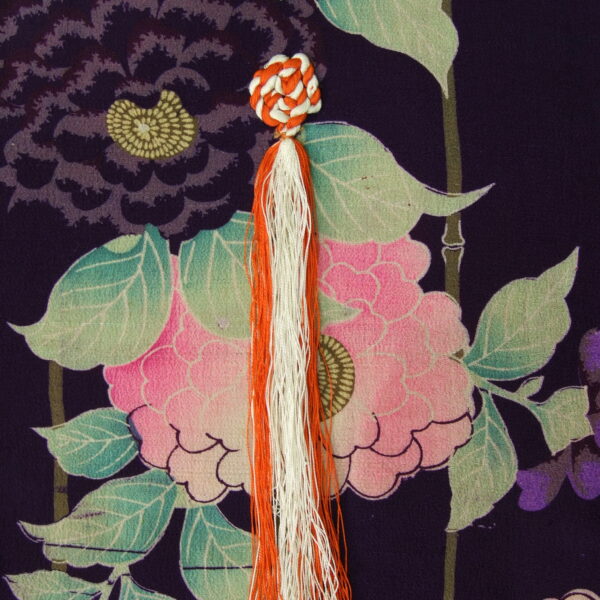

「絞り」 古くから日本に伝わる優れた染色技法には「三纈」と呼ばれる纐纈(絞り)・夾纈(板締め)・臈纈(蝋染)の三方法があります。絞り染めは、縫う・巻く・括る・たたむ・締めるなどの布地に皺や襞を作って防染し模様を染める素朴 …

近年、少子化が問題とされ、今年4月より子ども家庭庁が発足されました。 昔も現代も子供への愛情は変わりません。この度はきものに込められた親の願いが表された、百徳、背守りを取り上げました。 七つ前は神の子、七つまでは神の内な …

振袖 五ツ紋付 袷 大正期 錦紗縮緬 明治末期から大正、昭和初期にかけて日本の女性が最も美しいきものを着た時代、その頃の逸品です。 「百花の王」と称される牡丹を中心に、薔薇、百合、菊等四季の花々が咲き誇る様はまさに百花繚 …

長着のすぐ下に着るもので、 対丈に仕立てられた、きもの姿の礎になる下着です。 長着の衿や袖口、裾などの汚れを防ぐ役目を果たすだけけでなく、袖口や振りなどわずかにのぞくときの混じゅばんの美しい色柄は、長着の八掛とともに、 …

足袋 いつでもどこでも案外人目につくのが足袋。汚れのない白足袋をきっちり履いた足元は美しく、 人柄が表れます。 足袋を求める場合、一般的に綿裏のキャラコでサイズは靴のサイズより5ミリ小さいものがよいでしょう。 コハゼは、 …

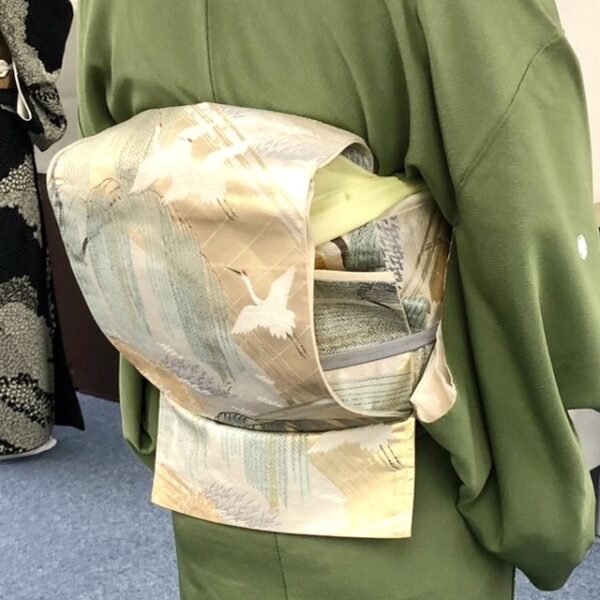

長さ4m幅30.5cmぐらいで、袋状に織られていたので袋帯といいますが、現在では、表地と裏地を別々に織って、袋状に縫ったものが多く、これを縫い袋といい前者を本袋と呼んでいます。 袋帯は、礼盛装用から趣味のおしゃれ用まであ …

帯の起こりは、着物を束ねるための紐が、衣服の変化につれ、帯として発達してきたものです。 人類が裸の生活から永い永い年月を経て、衣生活へと移ってゆく過程で、最初に身につけたのが紐だと言われています。 おそらく自分の使う道具 …

ショールは、ウールが国内でも生産されるようになった明治の中頃から、防寒用に大判のショールを羽織るようになり、全盛期は大正から昭和の戦前まで大柄で大胆な模様や刺繍入りなど材質も色々ありました。昭和初期には、 貴婦人向けと言 …

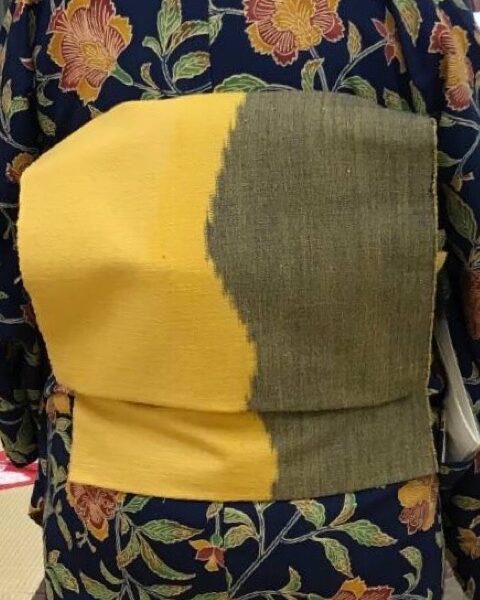

きものの着こなしは帯合わせによって、さまざまな表現が楽しめます。 染めのきものに織りの帯 格調高く装う場合は、訪問着、色無地、付け下げ、本友禅などに錦、唐織、濁江錦、綴織、有織などの格の高い帯を合わせます。 ・個性的(粋 …

帯の起こりは、着物を束ねるための紐が衣服の変化につれ、帯として発達してきたものです。 名古屋帯は袋帯を簡略化したもので、大正四年に名古屋の女学校の先生が手軽に結べる仕立方を考案したものです。袋帯がフォーマルなら、名古屋帯 …

麻のきものは、ひんやりとした手触りが涼感をよびます。 宮古上布、越後上布など麻織物の魅力は身にまとった時の軽さと涼しい着心地が有りますが、シワのお手入れを忘れずに。 絹は水を嫌いますが、麻は水によってよみがえります。 外 …